SCOOP! スクープ!10月1日公開

守谷トンネル(守谷市)でロケ

2015年11月4日5日午後9時から朝5時まで

トンネルを通行止めにして撮影が行われた。

トンネル内では、花火を使った爆発の演出もあった。

守谷トンネルを首都高に見立て

追ってくる車を花火で追い払うシーンの撮影だったそうだ。産経新聞20161007より

SCOOP! スクープ!10月1日公開

守谷トンネル(守谷市)でロケ

2015年11月4日5日午後9時から朝5時まで

トンネルを通行止めにして撮影が行われた。

トンネル内では、花火を使った爆発の演出もあった。

守谷トンネルを首都高に見立て

追ってくる車を花火で追い払うシーンの撮影だったそうだ。産経新聞20161007より

ぐるっと首都圏・母校をたずねる

茨城県立竜ケ崎一高 3 多様性支えた包容力 田島英一さん

中国地域研究者・田島英一さん

1980年度卒

竜ケ崎一高は、いわゆる「ガリ勉」だけが集まる高校ではないという。慶応大教授で中国地域研究者の田島英一さん(54)=1980年度卒=も、さまざまな個性を持つ同級生たちと机を並べた。「でも、そんな多様性を支えてくださったのが、先生方。皆がそれなりに自分の『居場所』を見つけられる学校だった」と懐かしむ。【根本太一】

慶応で教壇に立っています。研究、教育における信念は「良き批判の前提は良き理解であり、良き理解の前提は愛情である」。上から目線でなく、現地に出向き、同じものを食べて同じ匂いをかぐ。コミュニケーションを通して自らを啓発する−−。社会科学の基本だと思うんです。

高校時代はハンドボールに熱中していました。部員が少なかったせいか1年の後半からはレギュラーです。ただ、当時ハンド部とサッカー部のグラウンドは丘と丘の谷間にあって冬は日が当たらない。積雪は春まで凍ってしまう。冬は練習そっちのけで雪かきに追われていたもんです。

疲れて帰宅すると、寝転んで本を読むのが日課でした。文庫本を20〜30冊ほど一度に買って2カ月ぐらいで読み終える。ドストエフスキー、トルストイ……。文学作品が中心です。日本の作家では芥川龍之介の文体が気に入って、芥川だけは全集を買いました。

そんな毎日だったから、受験勉強というものを全くしていない。国立大には「共通一次試験」(現センター試験)があって、7科目勉強して受験できるのは1校。なら3科目で済む私立に絞ると、早々と学校側に宣言したんです。

それからですよ、「悪魔のささやき」が始まったのは。「国立優先」の意識が強かったんでしょうね。ある先生が「茨城大に推薦を出してやる」とおっしゃる。断ると、数カ月して「筑波大ならどうだ」と。ちょっと待ってくださいと。大学ぐらい茨城を出て、外の世界を見たいじゃないですか。最後は英語の大野英二先生が「おめ、絵がうまかっぺ? 東京芸大行がねが」と。さすがに苦笑しました。

結局、私立路線を通しました。しかし、いざ受験勉強を始めると、睡眠不足が胃にたたり、時々嘔吐(おうと)するようになりました。慶応の受験会場でも、試験直前にトイレに駆け込む有り様。よく受かったと思います。そんな状態ですから、3年の後半は遅刻がちで、午後から登校、という日もありました。それでも先生方は大目に見てくださった。

そういえば、学校に750ccの大型バイクで来る同級生がいたんですよ。原付きバイクでの通学は認められていたんですが、あれは明らかに校則違反。ところが、校門前で見張っていた先生の一人に指摘された彼は「今はこういう原付きが流行なんだ」と、すまして答える。すると先生も「そうかあ」と通してしまう。きっとうそは承知で、目をつむっていらしたんでしょう。

おおらかだったんですね。クラスにはシティーボーイもいれば、おっとりした農村出身の子もいる。でも皆が、何の違和感もなく付き合える雰囲気がありました。背景には先生方の包容力があったと思います。

ゆるく入学でき、ゆるく卒業できるのが竜一でした。偏差値の「ふるい」で均質化した学校では、こんなおうようさは想像できないかもしれません。私も教育者として、先生方の包容力をお手本にしています。2012年秋の同窓会で、大野先生も元気な顔を見せてくれました。「芸大受験を勧めたこと、覚えてらっしゃいますか」とうかがったら、にこやかにうなずかれた。竜一生で良かったと思っています。

浪川商店のゴムそば 部活帰り、胃袋満たす

正門を出て石段を下りた通学路に、竜一生の胃袋を満たしてくれた「浪川商店」があった。太平洋戦争の空襲で東京から疎開してきた浪川善次郎さんが、1952年ごろに開業。

一番人気は焼きそばだ。冬になると作り置きが冷めてぼそぼそになっていたのか、誰からともなく「ゴムそば」と呼ばれるようになった。揚げたソーセージを挟んだパンは「肉ぼっか」。夜遅くにはコロッケや天ぷらなど、残り物の総菜を盛った「全部乗せうどん」もあった。コンビニのない時代。部活帰りの生徒たちであふれた。

善次郎さんが77歳で引退した後も、95年まで店を続けた嫁の幸子さん(68)は「日曜にシャッターを閉めていても、裏口から生徒が入ってきた」と懐かしむ。善次郎さんは99年に88歳で、妻さたさんも今年1月に98歳で世を去ったが、浪川商店の「伝説」は今も語り継がれている。

つづく

熊本地震

被災地支援「一番搾り 熊本づくり」 見学者は発売前に試飲OK キリン取手工場 茨城

毎日新聞2016年10月5日

キリンビール取手工場(取手市桑原)は6日、工場見学ツアーの参加者対象に「一番搾り 熊本づくり」の特別試飲を始める。熊本県産の米や九州産の麦芽を使用。12日の全国発売に先行して味わうことができる。350ミリリットル缶入りで、販売1本当たり10円が熊本地震の被災地復興支援のため寄付される。

「熊本づくり」は同社ご当地シリーズの一つで福岡工場で製造。7月に熊本県限定で発売した。「火の国」をイメージし、赤みがあり、すっきりとした味わいという。

見学ツアーではビールを3杯まで試飲でき、6日から「熊本づくり」を1杯選べる。約500本用意、なくなり次第終了。試飲も含めて約70分間。1日6回(月曜休館、祝日の場合は翌火曜休館)。無料。申し込みは受け付け専用電話(0297・72・8300)。

取手ウェルネスプラザが「まちづくりグリーンリボン賞」を受賞しました。

2017年3月11日(土)

茨城県取手市藤代庁舎

水と緑と祭りの広場にてゆめあかり3.11開催します。

ゆめまっぷの会

いつもの場所にいつもの物

ないないない

3日ほど探したけど爪切りが見つからない

高級爪切りをネットで探したけど

酒類がありすぎて決められない

結局ドラッグストアーでごくごく普通の爪切り購入

割れた爪がやっときれいになった

ふ~

woooooo

なべ底に・・・

けがなくてよかったぁ

明日は、ふぐパーティー

喫茶・軽食 カフェウエルカム

・障がい障害のある方が地域住民とふれあいながら就労できる場

・様々な活動を通じて、地域住民の方々が交流をはかる場所

・ボランティア活動を行うことで、障がいのある方と交流できる場

営業日時 月から金曜日 10:30~16:00

カフェ16:00まで

住所 茨城県取手市藤代730-1

電話 0297-83-5666

取手市立障害者福祉センターふじしろ

カフェウェルカム

知的障害者就労訓練の場に ボランティアのポイント、工賃に 取手市社協

毎日新聞2016年10月4日

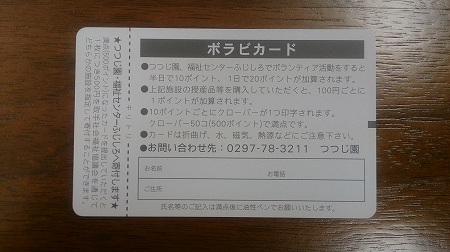

取手市社会福祉協議会(内藤義彦会長)は3日、知的障害者の就労支援のため、同市藤代に軽食喫茶「カフェウェルカム」を開店した。市立障害者福祉センター「ふじしろ」の利用者(障害者)らが交代で接客などに当たり、職員と市民ボランティアが支える。社協はボランティア活動に応じてポイントがたまる「ボラビカード」を導入。ポイントがたまると社協に寄付し、工賃に上乗せさせるユニークな試みも始めた。

カフェは藤代庁舎敷地内の「ふじしろ」旧作業訓練棟を改修した客席22。コーヒー(200円)やピザ(500〜600円)などを提供する。マルゲリータピザのトマトは「ふじしろ」農園で利用者が栽培する。カフェ担当の市社協職員、平嶋浩司さん(46)は「レジや皿洗いなどを利用者が分担し、就労訓練の場として市民とふれ合う機会を格段に増やしたい」と話す。

市社協は「ふじしろ」と「つつじ園」の二つの障害者福祉センターを運営。利用者が通い、手織りの布製品や自動車部品の仕上げなどの軽作業に励む。作業を市民ボランティアが交代で支える。

ボラビは、両施設でのボランティア(半日10ポイント)やカフェでの代金100円ごとに1ポイントを加算。500ポイントたまると社協に寄付され、作業工賃に500円が上乗せされる。カフェの営業は月〜金曜(祝日休)午前10時半〜午後3時(店内での物販は午後4時まで)。