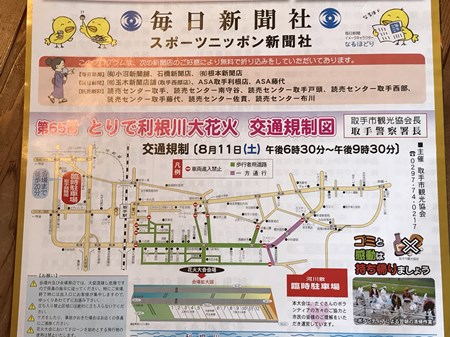

8月11日 とりで利根川大花火開催予定です。

ここにきて、雲行きが怪しい・・

お天気になりますように。

8月11日 とりで利根川大花火開催予定です。

ここにきて、雲行きが怪しい・・

お天気になりますように。

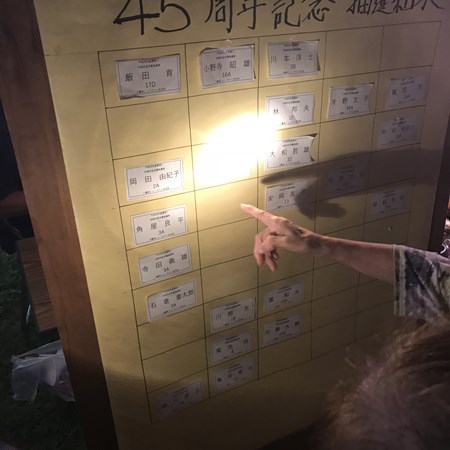

『星あかり』ボランティア募集中(^o^)

利根川の土手から、灯ろう流しの会場への広〜い河川敷をキャンドルの星でいっぱいにしませんか

夕暮れ時、利根川河川敷の取手緑地運動公園にキャンドルの星空がが浮き上がったときは感無量です。ゆめまっぷの会と一緒に星あかりを灯しましょう!

日時 2018年8月25日(土)

14:00 ボランティア集合、準備作業開始

途中参加も大歓迎です

16:30 キャンドル点灯

19:30 消灯・後片付け

持ち物 帽子、飲み物、軍手、汗ふきタオルなど

参加申込 0297-72-7166 (温々亭内、ゆめまっぷの会事務局)

※当日天候や会場の状態によっては星あかりイベントは中止となります。

facebookページやゆめまっぷの会事務局でお知らせします。

ゆめまっぷの会

江戸崎かぼちゃのポタージュ 茨城県内全セブンで販売

茨城新聞 2018年8月7日(火)

稲敷市の特産物「江戸崎かぼちゃ」を使ったポタージュ商品が7日から、コンビニエンスストア大手のセブン-イレブンの県内全635店舗で販売される。販売量は約3万食。JA稲敷や市は、GI(地理的表示保護制度)に登録された名産品の知名度向上と普及に期待を寄せている。

商品は「江戸崎かぼちゃのポタージュ」。畑で完熟した甘みやうま味の強い特産カボチャを使った。

セブン-イレブン・ジャパンによると、昨年7月に同市周辺150店舗でテスト販売したところ、売れ行きが好調だったことから本格販売に踏み切る。

製造は食品製造のタマムラデリカ(群馬県)が手掛けた。同社によると、江戸崎かぼちゃの実と皮、種を手作業で取り除いてから、蒸してすりつぶしスープにした。煮ながら粉砕する専用の機械を使い、「素材本来の甘みと風味を最大限に引き出す工夫をした」(担当者)。商品には、スープの上に角切りのカボチャとバケットパンを添えた。包装には江戸崎かぼちゃのJA認定シールを貼る。

同JAの根本作左衛門組合長は「江戸崎かぼちゃは知られているが、まだまだ不十分。本当のうまさを伝えられるいい商品ができた」、田口久克市長は「これを機に後継者育成にもつながれば」とそれぞれ期待を込めた。

販売は7日から3週間程度の見込み。税込み330円。

同JAによると、江戸崎かぼちゃは生産者27人が約25ヘクタールを栽培し、年間400トンを出荷している。

セブン-イレブンはこれまで県内のサツマイモ「ベニハルカ」やメロン、ブルーベリーなどを使った商品を販売した

さしま茶使いカステラ 取手の仏菓子店 ジェラートも開発

2018年8月7日(火) 茨城新聞

取手市のフランス菓子店「ル・ソレイユ」が、県西地域特産の「さしま茶」を使ったカステラとジェラートを作った。納豆やメロンだけでない茨城の魅力を知ってもらおうと、日本青年会議所(JC)茨城ブロック協議会が企画した。店頭や守谷市内のコンビニエンスストアで販売している。

緑茶を使ったカステラとほうじ茶を使ったジェラートは、いずれも松田製茶(八千代町)の茶葉や粉末を使用。ル・ソレイユのオーナーシェフ、米倉正人さん(49)が商品を開発した。

緑茶カステラは低温で長時間焼き、もっちりとした重厚感が特徴。ほうじ茶ジェラートは粉砕した茶葉を使用しており、「焙煎(ばいせん)した茶葉の香ばしさがすぐ口の中に伝わる」(米倉さん)という。

茨城のおもてなし商品に育てようと、JC茨城ブロック協議会がクラウドファンディングで新商品開発資金を募った。カステラは贈答用に風呂敷で包み、高級感を出すためジェラートは黒を基調にデザインした。

カステラは一切れ200円(税別)、ギフト用1本1600円(同)。ジェラートは店内での飲食でシングル350円(同)。守谷市のコンビニエンスストア「セブン-イレブン守谷立沢店」でも1個350円(税込)で販売している。

うわぁぁぁぁぁぁぁ

と思ったら、デコトラのナイトショーがきれいすぎる。

Facebookでごらんになれるかたはこちら

まるでトラックイルミネーション!

我が家には、セミのお客様。

すでに、元気がなく・・・

洋服ダンスにかけたあったワンピースで発見

しかも 死骸!!!

ブロック塀、茨城県内公立258校に不具合 県有36施設でも確認

産経新聞 20180804

茨城県は3日、大阪北部地震で小学4年の女児が倒壊したブロック塀の下敷きになり、死亡した事故を受けて、県内の公立校や県所有施設のブロック塀を点検した結果、県立校69校の147カ所と市町村立校189校、県所有の36施設で不具合が確認されたと発表した。不具合のある公立校のブロック塀の総延長は約20キロに上り、県は速やかに対応するとしている。

点検は7月に行われた。6月には、各施設の職員が国土交通省のチェックポイントに基づいて検査を行ったが、今回は県の建築系技術職員や建築士の在籍する業者が建築基準法に基づき実施。外見上の不具合だけでなく、鉄筋の有無など内部点検も行った。

不具合は県立高63校と特別支援学校6校の147カ所と、市町村立の幼稚園など17園、小学校125校、中学校47校から見つかった。このうち、県立16校と市町村立3校からは塀内部の鉄筋に不具合が確認された。不具合のある塀の総延長は県立校で約12キロ、市町村立校で約8キロに上った。

市町村立校については、文部科学省への報告期限の7月27日までに検査が完了していない学校があり、不具合のある箇所は増える可能性があるという。

塀に不具合が見つかった県所有施設のうち、取手競輪場(取手市白山)、鹿島下水道事務所(神栖市北浜)、金町公舎(水戸市金町)のブロック塀はすでに撤去。

県はほかのブロック塀の撤去や再設置を年内に完了するとしている。

社会 西日本豪雨 岡山・真備町の小6・坂東さんが手記 「水が一気にきた」

毎日小学生新聞 2018年8月3日

7月の西日本豪雨で、大きな被害にあった岡山県倉敷市真備町に住む小学6年生で、毎日小学生新聞読者の坂東律彦さんが手記を寄せてくれました。2階がひざの高さまで水没した自宅に取り残され、ボートで救出されるまでを原稿用紙8枚に克明に記録しています。(後半を一部、省略しています)

平成30年7月7日、七夕なのに、目の前には、天の川ではなく、茶色の川が流れていました。

今から5年前、ぼくが小学1年生の時にも小田川がはんらんしかけたことがありました。でもその時はなにもありませんでした。だから、今回も大丈夫だと思っていました。

前日の6日は、朝から大雨警報が出て、小学校は休校でした。そんなに大雨ではなかったので、病院で薬をもらったりしていました。午後2時ごろには、近くの用水路が、はんらんしそうになっていました。でもぼくは、宿題をしたり、テレビを見たりしてふだんどおりにすごしていました。

お風呂に入ってねましたが、何度も携帯が鳴ったり放送が流れていたので、何度も目が覚めました。11時30分ごろには、総社の工場が爆発したりしました。地しんかと思いましたが、ちがいました。お父さんは近くの川の様子を見に行っていました。でも、ひなん場所が少なかったので、家にいることにしました。

7日の朝、6時ごろに水が一気に入ってきました。それと同時に床下しゅうのうから水がふき出しました。あわてて、近くにある大切な物だけ持って、2階にあがりました。水は、階段の1段目まで一気に来ました。そして、とつぜん電気が消えました。7時ごろ、119に電話しましたが、「順番に救助しているので待っていてください」と言われただけでした。ぼくは、怖くてベッドの上で泣いていました。すると、お母さんが、優しくなぐさめてくれました。

食べ物は、ペットボトルのお茶と水ようかんがありました。お母さんが「食べたら」と言ってくれましたが、ぼくはほしくありませんでした。

救助を待っている間は、テレビからの情報もないし、けいたい電話もなかなかつながらなくて、まったくどんなじょうきょうかわかりませんでした。そこで、お母さんが市役所に「みんな情報がほしいから、防災無線で今のじょうきょうを知らせてほしい。みんな、見通しが持てないから不安なんです」と電話しましたが、情報が流されることはありませんでした。

そのままお昼になりました。ぼくが持っていた手作りのラジオがあったので、お昼のニュースを聞きました。でも、電池がなくなったら困るので、それ以上聞くのはやめました。

あまりにも、救助に来てくれないのでもう1度119に電話をかけましたが、「うく物を持って待っとくように」と怒ったように言われただけでした。そこで、家の中からビニールのそりと、エアーベッドを出して来て、お父さんが、口で空気を入れてふくらませました。

それから、いつでもひなんできるように、リュックサックに3日分の服を入れました。そして、ぼくは、水にぬれてもいいように、お母さんの水着にきがえました。

それでも、救助に来てくれないので、今度は110に電話しました。でも「がんばってください」としか言われませんでした。

すると、近所の人が、となりの家に窓からとびうつって屋根の上に上がっていました。すると、雨がふってきました。小さい子どもたちはきょうふと寒さでふるえていました。

午後3時すぎ、県警のボートが見えました。それまでにも、ヘリコプターが上空を何度も飛んでいて、何度も手をふりましたが、救助には来てくれませんでした。でも、ボートの人は「奥の人から救助するけどいいですか」と聞いてくれました。「これで助かる」と思いました。

そして、自衛隊のボートが来て救助してくれました。その時には、2階のベランダからボートにのりうつれるくらい水が来ていました。それから、となりの団地の人を救助しながら、まび記念病院に行きました。病院についたら、先生たちがでむかえてくれて、「大丈夫ですよ一緒にがんばりましょう」と言ってくれました。

(中略)

病院は、2階近くまでしん水していて、電気も水も使えませんでした。物資もとどいていませんでした。

ぼくたちの近くには、にん婦さんもひなんしていました。

まび病院の4階から見る真備町は、一面海のようでした。まだまだ、お店の屋上で救助を待っている人もたくさんいました。

男の人は、2階からマットやふとんを運びあげました。

にぎやかな町 はいきょみたい

午後ごご7時じすぎ、だんだん暗くらくなってきました。そのころ、一人ひとり1個小こちいさいおにぎりとジュースが配くばられました。とても、ありがたかったしおいしかったです。

それからマットを2枚しいて3人で一緒にねました。

次の日、朝起きると水は2メートルぐらい減っていました。それまでは見えなかった車の屋根などが、見えてきました。

8時ごろ、パンを1個と水が1ぱい配られました。その後、一人1個ずつパンやゼリーも配られました。

それからにん婦さんや重しょうの人からボートで運ばれるようになりました。ぼくたちはまだまだだろうと思って散歩に行きました。すると、同級生に会いました。「小学生はひなんできるから準備をしといたらいいよ」と言われました。ぼくは体が大きいので小学生とは思われていなかったので、いそいで病院の人に言いに行きました。すると、「すぐに準備して待っといて」と言われました。その後すぐに呼ばれて、自衛隊のボートに乗って川辺橋の近くまで行きました。隊員の人はその日初めてボートをこいだそうです。愛知県から助けに来てくれました。「国のためというような大きなことではなくて、災害などで、人のことに役立つことがうれしい」と話してくれました。すごくかっこよかったです。

(中略)

ぼくが初めて真備町に入ったのは、13日でした。ぼくは、あんなににぎやかだった町がはいきょみたいになっていたのでショックでした。

律彦さんは今、近くのおばあさんの家で元気にしています。お父さんとお母さんは家の片付けを頑張っているそうです。