毎日新聞 20140228

Archive for the ‘茨城’ Category

利根町ひな飾りは柳田国男記念公苑で開催中

金曜日, 2月 28th, 2014散歩道 詐欺防止、農協支店に感謝状

日曜日, 2月 23rd, 2014散歩道 詐欺防止、農協支店に感謝状−−利根町 毎日新聞 20140223

取手署の塙俊夫署長は19日、詐欺被害を防いだとして

利根町中田切の「竜ケ崎市農協わかくさ支店」(石橋達夫支店長)に感謝状を贈った。

70代女性から1月31日、支店に「600万円下ろしたい」と電話があり、

同農協共済部の河村嘉浩さん(38)が女性宅を訪れると、

女性は息子をかたる男の作り話を信じていた。

河村さんがその場で息子本人の携帯電話にかけるよう説得、連絡が取れて詐欺と判明した。

茨城ブランド おみやげ5品選定

火曜日, 1月 28th, 2014「おみやげコンクール」5品選定 「茨城ブランド」全国に発信! 産経新聞20140128

最優秀賞に「メロンバウムクーヘン」

県の優れたお土産を決める「第1回茨城おみやげコンクール」(県など主催)が水戸市内で開かれ、最優秀賞などに5品が選定された。

選ばれた商品は今後、県のパンフレットで紹介するほか、物産展での販売などの支援が行われ、「茨城ブランド」を県内外に売り込む方針だ。

物産展などで販売

最優秀賞に輝いたのは、深作農園(鉾田市)の「メロンバウムクーヘン」。材料に県特産のメロンが使用され、香料を使わずにメロンの風味が味わえることや、パッケージのデザインなどが評価された。

優秀賞にはイイジマ(水戸市)の「常陸牛&ローズポーク『IFFA金銀受賞茨城そだちセット』」、明利酒類(同市)の「本格梅酒梅香百年梅酒」の2品。奨励賞には幸田商店(ひたちなか市)の「べっ甲ほしいも(泉)」、鹿島菓匠丸三老舗(鹿嶋市)の「元祖はま栗」の2品が選ばれた。

県観光物産課によると、県内では農林水産物など優れた素材がある一方、県を代表する土産物がなかったため、コンクールが企画された。

◆120品の応募

県内で製造・加工された食品(加工品)を対象に募集したところ、120品の応募があった。24日に行われたコンクールでは、良品工房代表取締役社長の白田典子さんら5人の審査員が、全商品の味やデザインなどの項目を審査した。

深作農園代表取締役の深作勝己さん(32)は「研究の成果が今日につながった。最高の結果になってよかった」と話していた

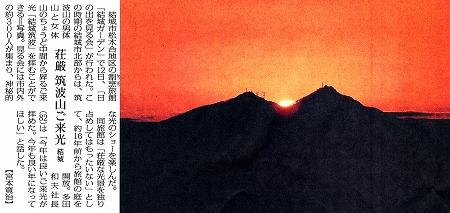

結城ガーデンから拝むご来光

月曜日, 1月 13th, 2014茨城新聞 デスク日誌

金曜日, 1月 3rd, 2014茨城新聞 20140103

動画ニュース 初日の出、名所一番太鼓響く

茨城新聞 デスク日誌

新しい種子生かす年に

午(うま)年となる新年が明けた。駆け抜ける駿馬のような飛躍の年にしたいと願う。

しかし、午は杵(きね)の原字で、上下に交差して餅をつく杵を描いたものだという。

前半が終わり、後半が始まる位置を指すので、昼の12時は「正午」という。

十二支の中間に当たり、植物の成長期が終わって、衰え始めた状態を表しているのが午らしい。

なんだか勢いをそがれる気もするが、未来に向かって、これまでを振り返る年にすればいいのだろう。

人口減少の始まった日本。

右肩上がりの成長が続く事はもうないだろう。

ならば、成熟期を迎えた日本の将来像をじっくり考える年にするべきなのかもしれない。

衰え始めた草木も新しい種子を残しているはず。

その種子をどうやって生かしていくか、少しだけ考えてみたい。(大子常陸大宮支局・津留伸也)

茨城新聞 いばらき春秋

「正月から大変ですね」。元日。立ち寄ったコンビニエンスストアでレジの店員に声を掛けた。

「いつもご利用ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします」。

丁寧な返事が返ってきた。

働く姿は美しい。

地道に一生懸命生きる人が報われる年になるといい。

新年を迎え、そう思った

食卓に家族がそろい雑煮を食べる。

初詣に出掛け、健康や家内安全を願う。

届いた年賀状を見ながら、友人や知人の近況に思いをめぐらす-。

日常の仕事から解放され、のんびりと正月休みを過ごしている人も多いだろう。

駅伝、サッカー、ラグビー…。スポーツのテレビ観戦も正月の楽しみの一つといえる。

特に県勢の活躍には応援にも力が入る。

きのうの全国高校サッカーは、水戸啓明高がPK戦を制し、3回戦へ駒を進めた。

全国大学ラグビーでは筑波大が早大に敗れ、惜しくも決勝進出はならなかった

今年はロシアのソチで冬季五輪、ブラジルではサッカーW杯が行われるなど大きなスポーツ大会が続く。

新ポスティングシステムを利用して米大リーグへの移籍を目指している田中将大投手の動向も注目だ。

アスリートの躍動に期待が高まる2014年でもある。(柴)

余録:駅伝は今や正月の風物詩である。元日には… 毎日新聞 20140103

駅伝は今や正月の風物詩である。元日には実業団の全国大会「ニューイヤー駅伝」で、五輪を目指す実力者や勢いのある若手が寒風の中を駆(か)け抜けた。

2、3日は大学生の箱根駅伝だ。テレビの前にくぎ付けの人も少なくないだろう

海外ではほとんど行われないこの競技が、国内でこれほどの人気を集めるのはなぜか。

「寒い冬に汗でにじんだタスキをつなぐ駅伝には観戦者の心をつかむエッセンスがたくさん詰まっている」。

高校、大学時代に駅伝でならした順天堂大陸上部女子監督の鯉川(こいかわ)なつえさんは、本紙への寄稿でそう解説している

確かに、一本のたすきがチームの絆(きずな)になり、一人一人から限界ぎりぎりの頑張りを引き出す。

たすきを手渡したとたん、力尽きて倒れ込む選手の姿はその象徴といえよう。

集団を尊ぶ意識や自己犠牲の精神が、日本人の心の深いところと共振するのかもしれない

レースで大差がつくと、前の走者が中継所に着く前に次の走者がスタートする場合もある。

たすきのリレーが途切れるということだ。渡せなかった無念はいかばかりか。

たすきは世代を超えて先輩から後輩へ、過去から現在へと託(たく)されたものだからこそ重いのだ

私たちは敗戦からの復興、そして高度成長を経た先輩たちから平和と豊かさを受け継いだ。

しかし今、それらが脅(おびや)かされているように思う。

安全保障や外交をめぐる政府・与党の論議は国民の安全を担保できるのか。

アベノミクスは社会的な弱者の暮らしを守れるのか

政権や政策を選ぶのは今を生きる国民である。先人から託されたたすきを次代にリレーする責任をかみしめたい。

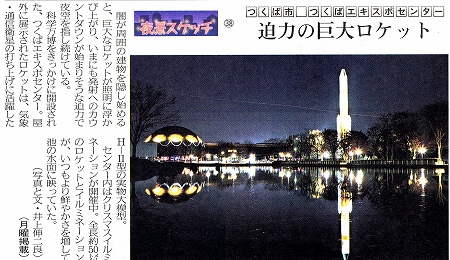

つくばランタンアート2013

日曜日, 12月 15th, 2013茨城新聞20131215 夜の街にランタン6000個つくば

手作りランタン約6千個を使った「ランタンアート2013」が14日、つくば市吾妻のつくばセンター広場などで始まった。

日没を迎えると、優しい明かりが街を包み、訪れた人を楽しませた。

つくばセンター地区活性化協議会が主催し今年で5回目。

障子紙に絵を描いた「絵付きランタン」や色画用紙を切り抜いて模様を付けた「切り抜きランタン」などが並ぶ。

センター広場には、市立竹園東中学校の生徒らによる作品「芽吹けつくば」を展示

。約1200個のランタンで、2枚の若葉を付けた芽、星、滴などを表現した。

同中2年の石田傑君(14)は「きれいに並べることができた。多くの方に見てほしい」と話していた。

15日も午後4時45分から午後7時半まで点灯される。

茨城新聞動画ニュース

茨城新聞20131216 大好きな光景をご紹介!

みんなでつくろう取手のテーマソングキーワード募集 ゆめまっぷの会

日曜日, 12月 15th, 2013茨城初 恋チュンで復興PRの北茨城市

木曜日, 12月 12th, 2013マルシェ・ド・ノエルに数万人訪れた

日曜日, 12月 1st, 2013茨城新聞 茨城春秋20131201

郊外のショッピングセンターに客足を奪われ、県内の中心市街地、いわゆる「街中」の商売は苦戦が続く。

県庁所在地の水戸市も例外ではない

それでも街中に変化の兆しは見えている。

空き店舗を利用して始まった若い人の店や優れた発想のイベントには人を引き付ける魅力がある。

先月22日から3日間、県近代美術館の前庭で開かれた「マルシェ・ド・ノエル」はその好例だろう。

ノエルとはフランス語のクリスマス。仏アルザス地方のクリスマス市場をイメージして雑貨を売る店や飲食店が軒を並べた。

それほど広くない美術館の前庭に若い女性や親子連れが詰め掛けた。

集まるだけの魅力は十分あった。飾り付けも相当凝っており、竹で編んだトナカイが広場の中央で客を迎えていた。

第1回の昨年は冷たい雨が降ったが今年は好天に恵まれ、千波湖畔に設けた臨時駐車場は午前中から満杯になった。

洋菓子店や洋服店を営む女性ら数人の発想で始まったイベント。

これほど人を集めたのは注目に値する。

映画館も飲食街も備えた巨大な施設に対抗するのは口で言うほど簡単ではないが、アイデア次第では街中も十分魅力を発揮できるはずだ。

マルシェ・ド・ノエル実行委員会 / いばキラEYE 11月19日(夕)

コルカリーノの「いにしえ味噌かりんとう」

水曜日, 11月 27th, 2013「究極のお土産」県内2商品ノミネート 観光振興に期待 20131127

「大角手焼きあられ」「いにしえ味噌かりんとう」

全国の魅力的なお土産を発掘する「世界にも通用する究極のお土産」のノミネート商品に、県内から2品が選出された。選ばれたのは、御菓子司おおくぼ(つくばみらい市)の「大角(だいかく)手焼きあられ」とコルカリーノ(牛久市)の「いにしえ味噌(みそ)かりんとう」。29日の品評会で、ノミネート商品の中から「究極のお土産」10品が選ばれることになっており、選定されれば観光振興につながるとして期待が寄せられている。

究極のお土産の選定は、地域の特産物を生かして開発された「食」のお土産を全国的な流通のネットワークと結びつけ、観光客誘致のきっかけにしようと観光庁が今年初めて実施。9月に全国から公募したところ、747品の応募があり、10月に115品をノミネート商品に選んだ。

大角手焼きあられは、地元産のもち米を生かした商品を作ろうと考案された。天日干しした「あられ」をしょうゆダレに2度付けして、手焼きで仕上げた。店長の大久保忠さんの妻、なおみさん(42)は「地元に貢献できればうれしい」と話す。

いにしえ味噌かりんとうは、市内の味噌店の創業者が約20年前に仕込んだ漆黒の味噌を使って今年3月に商品化。薄くて細く、サクッとした食感が特徴だ。染谷清賢社長(52)は「味噌かりんとうの発信で、観光振興や市の活性化につなげたい」と期待する。

29日に東京で開催される品評会では、大手百貨店の社長や食に関する雑誌の編集者ら「究極の目利き」10人が選考。12月上旬に究極のお土産を発表する。

選ばれた10品は、新しい観光地づくりを応援するウェブサイト「日本タビカレッジ(タビカレ)」で紹介し、イベントでも販売する。また、10品の地元を旅するきっかけとなるような取り組みも進められるという。