ゆめまっぷの会は赤

サポーターはネイビー

写真 赤SS

ネイビーLL

販売も思案中ですm(__)m

ゆめまっぷの会は赤

サポーターはネイビー

写真 赤SS

ネイビーLL

販売も思案中ですm(__)m

茨城新聞20160905

厚生労働省は2日、希望しても認可保育所などに入れない待機児童が今年4月時点で、昨年より386人多い2万3553人だったと発表した。増加は2年連続。保育所の整備が進む一方で、利用申込者も急増した。政府は2017年度末までの待機児童ゼロを掲げるが対策が追い付かず、目標達成は厳しい状況だ。

同省は今回、集計に含まれない「潜在的な待機児童」の自治体別内訳も初めて明らかにした。保護者が育児休業中などの理由で除外されているのは昨年より約8千人多い6万7354人。厚労省は保育ニーズの実態を反映させるため待機児童の定義を統一する方針で、人数は膨らむ可能性がある。

4月時点で待機児童がいたのは昨年より12増の386市区町村。最多は東京都世田谷区の1198人で、岡山市(729人)、那覇市(559人)が続いた。都市部に集中し、首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、近畿圏(京都、大阪、兵庫)とその他の政令市、中核市で全体の74・3%を占めた。青森や長野など9県では0人だった。

年齢別では1~2歳児が71・1%を占め、厚労省はこの年齢層の受け皿整備を中心に取り組む。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

茨城県内の市町村比較

くらしナビ・スローらいふ 脳卒中後の運転再開へ支援

毎日新聞2016年9月5日

脳卒中から回復した人が自動車運転を再開できるよう、社会的支援が始まっている。後遺症で注意力が落ちるなど「高次脳機能障害」が残るケースがあるが、作業療法士による厳しい検査を経て、教習所と連携した実車評価で安全運転のお墨付きを与える仕組みだ。ただ、運転を認める際の医学的基準は統一されておらず、課題は多い。

社会から孤立

「社会から見捨てられた気がしていた」。千葉県浦安市の吉村喜代さん(75)は話す。吉村さんは昨年3月に脳梗塞(こうそく)になり左半身にまひが残った。リハビリで日常生活はこなせるようになったが、車の運転を主治医に禁じられた。バスの便が悪く買い物もままならず孤立していた。

主治医の勧めで千葉県千葉リハビリテーションセンターの運転再開評価プログラムを受けた。高次脳機能障害の場合、視野欠損、記憶障害、注意力低下、失語症が起こる例がある。プログラムでは視野、注意力、知能などの検査やドライブシミュレーターのテストを2〜3日かけて行う。合格すれば、提携する教習所に所内と路上で評価してもらう。最後に医師が運転が可能か診断書を書く。これを持って千葉運転免許センターでハンドル、ブレーキ操作など適性検査を受け、お墨付きを得る。吉村さんは今年1月から3カ月かけ終了した。

49人無条件「合格」

千葉リハビリセンターの小倉由紀・作業療法士によると、地方では車がないと生活できなくなる人が多い。高次脳機能障害は認知症と違って安定し、回復する人も多い。2009年から今年3月まで延べ421人が運転再開評価プログラムを受け、49人が無条件で、113人が時間制限など条件付きで運転可能と診断された。追跡調査では5人が軽い物損事故を起こしたが、他は安全運転できている。病気を自覚できない人が運転をあきらめる例もある。

千葉県自動車練習所は、8人の教官で障害者を担当する「まごころチーム」を結成。指示する場合は必ず停止し、言葉をシンプルにするなどマニュアルを作って対応する。赤城季宏主任は「わざとヒヤリとする体験もしてもらう。悪いところも含め全体を評価する」と話す。

判断基準制定を

ただ、病気と自動車運転に詳しい藤田佳男・目白大准教授によると、こうした協力態勢はまれという。警察は認知症の検査強化に力を入れており脳卒中への関心は低いという。また、どんな高次脳機能障害であれば運転再開できるのか統一された診断基準はない。認知機能と運転に詳しい慶応大医学部精神・神経科の三村将教授は「公安委員会が主導し免許更新の際に(判断基準を)示すべきだ」と話す。

運転免許センターの検査が高次脳機能障害に適合せず、運転できない人が「素通り」して免許更新する例もある。例えば一定の視力と視野があれば更新できるが、視野欠損は十分評価されない。武原格・国際医療福祉大教授は「現状は危ないが、一律に厳しくするのでなく、どこまで受け入れるかコンセンサス作りが必要だ」と指摘する。

茨城新聞日曜版テイスト 20160904

ナイスなアイデア(笑)

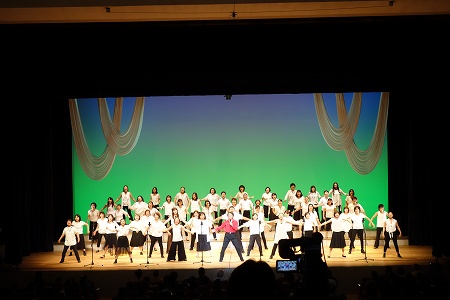

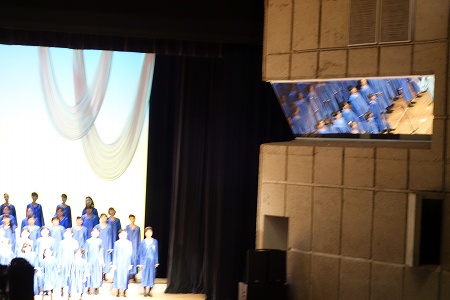

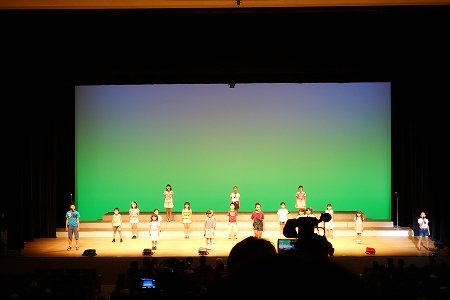

第5回国際音楽の日コンサート in とりで MUSIC BOX

迫力ありました。

参加された取手市内の子供たちが素晴らしかった。

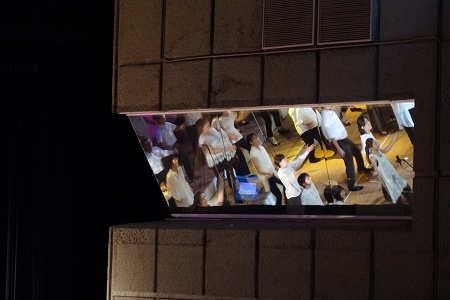

団地の外壁アート15面完成 取手市戸頭で12日から一般公開

東京新聞 2016年8月31日

取手市民と市、東京芸術大が共同で取り組んでいる取手アートプロジェクト(TAP)が、取手市戸頭のUR都市機構戸頭団地の壁をキャンバスに、2013年度から制作を進めてきたアート作品すべてが完成し、9月12日から一般に公開される。 (坂入基之)

団地十一棟の十五の壁面に作品を描いた。アートと連携した地域の活性化に取り組む都市機構が、団地の外壁の修繕工事に合わせ、「IN MY GARDEN-ヒラケゴマ」プロジェクトと名付け、TAPの実行委員会に制作を依頼。TAPの若手アーティストが、団地の住民から寄せられた約九十のエピソードを基にデザインを考案し、作品として仕上げた。

関東鉄道常総線戸頭駅近くの六街区から四街区にかけて、中央の遊歩道沿いの八棟に一、二期工事で十二点、七街区の三棟に三期工事で三点を制作した。

十二階建ての6-30-6号棟の「Every morning」や八階建ての6-30-3号棟の「Book climbing」などは、早くも人気を集めているという。

また三期の作品三点は、排水設備や電気設備、居住部分などの改修、補修工事が続けられる団地と同様、住民の日常も日々、更新されているという意味を込めて描いたという。

作品の近くには「駅へ通じる通りに 柔らかい風が流れる瞬間が心地よい 桜の季節が好き 私の中ではナンバーワンの名所 朝もよし 夜もまたよし」など、住民から寄せられたエピソードを金属板に刻み、展示している。

TAPは「緑に囲まれた団地に、芸術の秋が訪れるのももうすぐ。団地というアート空間に展開する作品群を楽しんでみてはいかが」と散策を呼び掛けている。