水がきれいな公園にさくらが300本

多摩川に続きます。

水がきれいな公園にさくらが300本

多摩川に続きます。

年度末

よくもこなしていたものだと、今更ながらに思う。

明日の茨城を考えるレディースフォーラム 終了

ゆめあかり3.11 終了

取手ひなまつり新町地区 終了

とりで知学女性プロジェクト 終了

取手市制施行45周年記念事業のための実行委員として参加した1年4カ月。

3月で任期満了(笑)ゆめまっぷの会として『感謝状』をいただきました。

たくさんのことを学び、たくさんの人と繋がりました。

次は、取手市制施行50周年?

市民みんなでお祝いできればいいですね~~

濃いピンク色だったのに

いつのまにか

薄ピンク色になっちゃいました~(笑)

桜の木に宿りオブジェのように花を咲かせています。

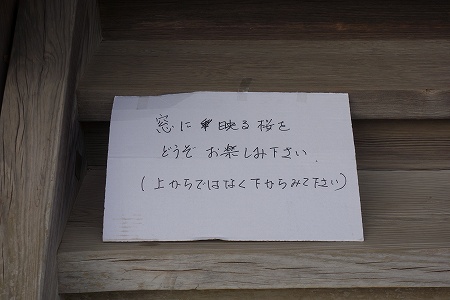

般若院の粋な計らいで

本堂のガラスに写りこんだ桜パシャッ! Σp[【◎】]ω・´)

数年前より元気になった桜に1年ぶりのご挨拶

平成28年4月1日(金曜日)から、新たに小堀(おおほり)ルートが加わります。

新しい時刻表は、コミュニティバス車内をはじめ、市内公共施設で配布

日露戦争日本海海戦で有名な東郷平八郎元帥の別荘地だった場所に建つ日蓮宗「聖将山東郷寺」。

東郷の死後、元帥を慕う人々によって聖将山東郷寺が建てられた。と。

日蓮宗の総本山である身延山久遠寺から苗を移植され 府中市の銘木100選です。

名作「羅生門」や「美女と盗賊」のモデルになったといわれています。

お供えをおすそわけ「おてらおやつクラブ」が盛況 ひとり親家庭を見守り 46都道府県の315寺が参加

お寺へのお供え物をひとり親家庭に“おすそわけ”する「おてらおやつクラブ」の活動が全国に広がっている。46都道府県の315寺が参加し、毎月段ボール箱150個分の食料品が各地に届けられる。食料品とともに届く「見守っている」というメッセージが、親子の笑顔につながっている。(加納裕子)

◆広がる支援

「みそは炊き出しをしている所にしようか」「紅茶は大人が多い所に」

3月中旬、大阪市天王寺区の西念(さいねん)寺で、地区の青年僧侶でつくる「三帰会」のメンバー2人が食べ物を段ボール箱に詰めていた。月1回、各寺のお供え物を持ち寄り、ひとり親家庭の支援団体4カ所に送っている。

同会会長で近くにある光傳寺の国子克樹副住職(45)は「お寺も社会の問題に目を向け、実践していかなければ」と話す。平成26年12月からお供え物を送り始めると、檀家(だんか)からおもちゃや文房具などもお供えされるようになり、支援の輪が広がった。

この日はコメや果物、菓子、文房具に加え、4月に同寺などで行われる人形劇イベントの入場券を4つの段ボール箱に分けて詰め、最後に手書きのメッセージを入れた。西念寺の吉原徹哉副住職(27)は丁寧な字で「14日に買ったリンゴを入れていますのでお早めにお召し上がりください」と書き込み、「見守っている人がいることが伝われば」と話した。

◆事件を契機に

「おてらおやつクラブ」を発案したのは、奈良県田原本町にある安養寺の松島靖朗住職(40)だ。25年5月、大阪市北区のマンションで2人暮らしの女性=当時(28)=と長男=当時(2)=の遺体が見つかり、「最後にたくさん食べさせてあげられなくてごめんね」というメモが残されていたニュースをきっかけに、大阪の市民団体に相談。同年10月からひとり親の2家族にお供え物の食料品を送り始め、翌年1月から他の寺を巻き込んだ全国的な活動に広げた。

松島住職自身もひとり親家庭で育った。「いろんな方に支えられて生活はできましたが、父親のいない寂しさもあったし、思っていることを言えないこともあった」と振り返る。

支援先の子供からのお礼状に松島住職の似顔絵とともに「ポテトチップスも食べたい」と書かれていたことがあった。「子供らしく、ほしい物を言えるようになってくれた」と喜ぶ。

賛同する寺は増え、22日時点で46都道府県の315寺が参加。78の支援団体を通じて毎月延べ2700人の子供たちに食料品などが届けられている。お供え物やお中元、お歳暮などの品を消費しきれない悩みを抱える寺も多いといい、「必要な団体に送ることができてありがたい」との声も寄せられているという。

◆孤立を解消

支援を受けるシングルマザーからも感謝の声が上がっている。神戸市垂水区の「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西・神戸ウエスト」では送られた食材を使って月1回、「作り置き料理とおしゃべり会」を開催。食料品のおすそわけがあることでさまざまなシングルマザーに声をかけることができ、つながりが広がったという。

同団体のメンバーで中学生の長男を育てる安木麻貴さん(46)は「子供たちは仏様からのお下がりという背景を、ありがたく感じるみたい。家族だけではない社会の応援は、夢を持つことにもつながっていくように思います」と話す。

松島住職は「お供え物で直接貧困を解消するというよりも、支援団体と各家庭の絆を強めて孤立を解消するきっかけになれば。活動を広げていきたい」としている。

女の気持ち 緩和ケア病棟にて

毎日新聞2016年3月27日

「ご主人は?」

医師が突然尋ねた。入院前の緩和ケア外来でのこと。家族構成を聞いているのに夫の話が出ないので、疑問だったのだろう。

「捨てられました」

笑いながら答えると「深刻な話なのでまたの機会に」と慌てた様子だった。

37年前、夫は私と2人の子どもを捨て、若い女に走った。今ではバツイチなどと普通に言うが、当時は人生の落後者のように思われていた。

昼間は美容学校に通い、近くのファミレスで夜中2時まで働いた。若い学友の勧めで給食のおばちゃんの試験を受けて見事合格。男運は悪かったが、それ以外はラッキーだった。

定年前に肺がんと分かり、ステージ3bで抗がん剤しかないという治療を拒み、病院から逃げ出した。

あちこち転移しているが、宣告された余命の倍以上生きた。

最近息子が「あんたひとりでよう頑張ったね」と言った。不器用な私を母親に成長させてくれたのは子どもたちだ。

人はそれぞれ課題を持って生まれてくるという。病気もその一つで、生き方を見直す時間を与えられていると思う。私と寄り添う家族に感謝し、友達にも感謝。頑張っている内臓の一つ一つにもありがとう。

緩和ケアのおかげで食べられるようになった。無理せずゆっくり残された時間を過ごそう。

<ご本人は3月6日に旅立たれました。その直前に病院から投稿された絶筆をご遺族の了解のうえで掲載しました>毎日新聞より