Posts Tagged ‘茨城新聞’

取手署 啓発ビデオで詐欺防止

月曜日, 10月 6th, 2014うつわや季器楽座 ギャラリーカフェ

火曜日, 9月 30th, 2014取手市消防団消防ポンプ操法競技大会に女性リーダー

月曜日, 9月 29th, 2014取手市消防団消防ポンプ操法競技大会 女性リーダー活躍 第17分団 海老原杏奈さん

毎日新聞 20140929

第40回取手市消防団消防ポンプ操法競技大会が28日、同市藤代庁舎駐車場で開かれた。

地域ごとの分団の対抗戦で、大会史上初めて女性の指揮者(リーダー)が登場した。

小型ポンプの部に出場した第17分団の海老原杏奈さん(21)で、

入団3年目の若手ながら、4人の団員を率いる大役を果たした。

大会はポンプ車の部と小型ポンプの部に分かれ、計32チームが出場。

小型ポンプは持ち運びできることから、道幅が狭く消防車が入れない場合に活用される。

競技では放水想定地点まで、長さ20メートルのホースを3本つなぐ手順や迅速性などを競った。

指揮者は号令を掛け、自ら最初にホースを担いで約50メートル走る重要な役割だ。

スイミングクラブで水泳コーチとして働く海老原さんは2012年6月、

分団の先輩に誘われ入団した。

昨年の大会で選手として初出場。

持ち前の明るい性格もあって指揮者に抜てきされた。

第17分団は惜しくも1〜6位の入賞に届かなかったが、海老原さんは「緊張して手が震えたが、練習以上にできた」と振り返った。

同市内には、35分団と、後方支援に当たる女性消防分団(15人)がある。

最前線に立つ分団員で、女性は海老原さんだけだ。

同市消防本部の北沢達也消防長は

「女性で指揮者となったのは全国でも珍しい。地元に密着した分団に入ってもらえて、頼もしい」

と期待を掛けている。

茨城新聞 20141010

利益の見込める薬の開発優先?

木曜日, 9月 25th, 2014茨城新聞デスク日誌 20140924

東京・代々木公園での感染報道から始まったデング熱騒動。

感染拡大の不安は全国に広がってきたようだ。

今やどこでかかっても不思議でない状況と言える。

幸い秋からは蚊もいなくなり、終息に向かうと考えられている。

でも、来年以降はどうなるのだろうか。

東南アジアで猛威を振るうデング熱には、有効な治療薬や予防ワクチンがまだ、ない。

対症療法でも重症化することが少ないから、開発が遅れていたのかもしれない。

ただ、開発が進まなかった理由が「お金にならない」ということだったら怖い。

国際化している製薬業界。

莫大(ばくだい)な開発費のかかる新薬研究は、

世界市場で利益の見込める薬が優先されているのだろうか。

市場の論理が新薬開発にまで影響していたとしたら、不安の拡大は止まらないように思う。

茨城をたべよう運動「いばたべ音頭」披露

金曜日, 9月 19th, 2014「いばたべ音頭」PV完成 ダンサーら出演 本県食材を発信 茨城新聞 20140918

茨城をたべよう運動推進協議会(会長・橋本昌知事)は、6月に発表した「いばたべ音頭」の

プロモーションビデオを制作した。

出演したダンサーたちが17日、県庁を訪れ完成を報告するとともに、

本県農林水産物の魅力をPRした。

プロモーションビデオでは、ダンサーらが筑波山や県庁などを背景に、

いばたべ音頭の曲に乗って踊りを披露。

常陸牛やメロンなど本県の特産品も紹介している。

17日から県のインターネットテレビ「いばキラTV」で毎日配信しているほか、

25日からは同協議会ホームページや動画サイトでも公開する。

11月1日には、笠間市の笠間芸術の森公園で開かれる「茨城をたべよう収穫祭」で、

音頭に合わせたダンスパフォーマンスコンテストを開く。

小学生を対象に10〜20人のチーム20組を募集している。

問い合わせは同協議会(電)029(232)2074。

原木さなえ主人公が茨城のお米をPRアニメ

火曜日, 9月 9th, 2014原木さなえがバラキちゃんにトランスファーム

田畑の精霊が見ることができる茨城に住む農家の娘「原木さなえ」。

学校に行く傍ら、おばあちゃんの家の農作業を手伝っています。

実は作物の精霊を見たり、話をする事ができ、米の精霊の「いなほ」とは大の親友。

作物の精霊と合体(トランスファーム)することで、農業天使(あぐかるエンジェル)バラキちゃんに変身するよ!

さなえはおいしい農作物を作るために、お米の精霊「いなほ」と

毎日農業のお手伝いをしている。 そんな平和な田畑を狙う連中が!

「さなえちゃん!大地の恵みで変身よ!」

農家の愛を一身に受け、変身するは大地の力!

農業天使(あぐかるエンジェル)バラキちゃん、ここに参上!!

「農家の愛をかみしめて!!」

そんなとある日本の茨城の物語。

動画配信しています。

以上「あぐかる」より抜粋しています。

龍ヶ崎版の登場はもう少しお待ちください。

現代的つるしびなを目指す那珂町

日曜日, 9月 7th, 2014つるしびな制作学ぶ 那珂、展示準備へ6講座

茨城新聞 20140907 動画ニュース

来年のひなまつりシーズンに向け、展示する飾り作りを始めるため

、「那珂つるしびなの会」(鴨志田和枝会長)は5日、

同市飯田のふれあいセンターよしので、「つるしびな講座」の開講式を開いた。

約半年をかけて準備を進める。

つるしびな講座は市中央公民館、総合センターらぽーるなど4会場で6講座が開かれる。

受講するのは108人で、講師は杉森公枝さん、関愛子さん、加藤美知子さんの3人が務める。

各講座とも10回開催し、藤の花やヒマワリ、節句人形などを作る予定だ。

開講式で、鴨志田会長は

「今年は現代的なまつり・フェスティバルを切り口に作品制作を進めたい」とあいさつ、

つるしびな制作を多くの人に伝え、広めていこうと呼び掛けた。

つるしびなは、邪気を払い、延命長寿を願う飾り。

那珂のつるし飾りは願う内容を飾りの形に託すのが特徴で、

お金が集まるようにと巾着を取り付けたり、災いが去るようにとサルを作ったり、

虫除けの効能がある唐がらしを布の端切れで作ったりする。

今年2月から3月上旬にかけて、

曲がり屋など同市内9会場で開かれたつるしびなの展示には、

延べ3万5千人が見物に訪れたという。

原発事故後放射性雲拡散状況 取手市

土曜日, 9月 6th, 2014福島原発事故 1週間後にも放射性雲 東北、関東へ拡散

毎日新聞 20140905夕刊

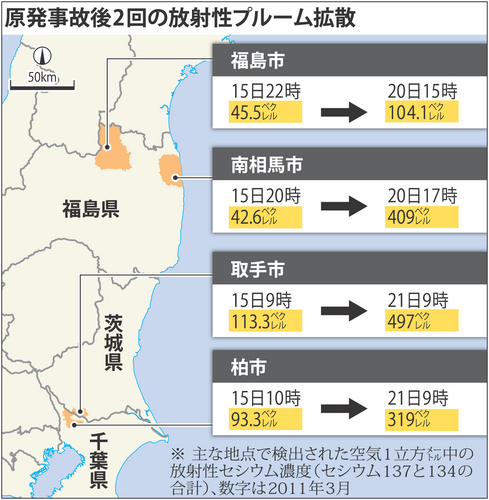

原発事故後2回の放射性プルーム拡散

東京電力福島第1原発事故後、上空に巻き上げられた放射性物質の雲状の塊

「放射性プルーム(放射性雲)」が、これまで知られていた

2011年3月15〜16日に加え、約1週間後の20〜21日にも、

東北・関東地方に拡散していく状況が、原子力規制庁と環境省による

大気汚染監視装置のデータ分析から裏付けられた。

1回目の放射性雲の影響で高くなった空間線量に隠れて、

2回目の放射性雲が見逃されていた地域もあった。

専門家は「データは住民の初期被ばく量を正確に見積もるのに役立つ」とみている。

放射性雲の拡散はこれまで、「緊急時迅速放射能影響予測システム」(SPEEDI)を使った

コンピューター計算に各地の空間線量や航空機による観測データを突き合わせて推定してきた。

今回、環境省が各都道府県に設置している自動車の排ガスなどを常時監視する装置に着目。

東京大大気海洋研究所や首都大学東京などに依頼し、

大気中に浮遊するちりを1時間ごとに捕まえたろ紙を9都県約90カ所の測定局から回収して、

3月12〜23日分の放射性物質濃度を調べた。

その結果、福島市の一つの測定局では15日夜、

放射性セシウム137と134の濃度が1立方メートルあたり最大計45.5ベクレルを計測した。

16〜19日も、原発から放射性雲が出続けていた考えられるが、

西風で太平洋側に運ばれたため、大気中濃度は上がらなかったらしい。

その後、風向きが変わり、20日午後3時に同計104.1ベクレルに高まり、

その状況は21日朝まで続いた。

雨が降った15日は放射性物質が地表や家屋に沈着し、

空間線量が1時間あたり20マイクロシーベルト程度まで急上昇したため、

放射性雲が飛来したことが広く知られているが、雨が降らなかった20〜21日は、

既に高くなっていた空間線量計の値が目立って上昇しなかったため、

放射性雲が見過ごされてきたと考えられる。

関東地方では、15日と21日の2回、帯状に高濃度の放射性雲の拡散が確かめられた。

特に21日朝は茨城県南部や千葉県北東部で放射性セシウム濃度が急上昇。

その後、東京湾北東沿岸部へと南西に移動した。

その間、雨で沈着し、各地で「ホットスポット」と呼ばれる

局地的に線量の高い場所を作ったとみられる。