Archive for the ‘茨城’ Category

水曜日, 8月 16th, 2017

茨城県北(大子町・常陸大宮市)でのボンネットバス運行について

連続テレビ小説「ひよっこ」の舞台となった茨城県北地域で、ドラマに登場したあのボンネットバスを次のとおり運行いたします。

運行ルート①日本三名瀑のひとつ「袋田の滝」から常陸大子駅まで。

運行ルート②「舟納豆」が人気の丸真食品(株)や「紙のさと」(西ノ内和紙)を巡る周遊観光。

ご乗車ご希望の方は別添様式に必要事項を記入し、FAXまたはメールにてご返信ください。

※電話でのお申込みはお受けしておりません。

なお、各便先着順となりますので、予めご了承ください。1回の当選につき、2名様までご利用可能です。

運行日

①8月19日(土)・20日(日)

②8月27日(日)・9月17日(日)・23日(土・祝)

運行コース

①袋田の滝(滝本)⇒常陸大子駅

②道の駅常陸大宮~かわプラザ~⇒丸真食品(株)(舟納豆)⇒紙のさと(西ノ内和紙)⇒道の駅常陸大宮~かわプラザ~

乗車料金

無料

各便先着

38名(着席18名、立席20名)

Tags:茨城

Posted in 茨城 | No Comments »

金曜日, 7月 21st, 2017

取手市八坂例大祭は、8月1日と3日

龍ケ崎市 撞舞は本日より始まる八坂神社祇園祭の最終日7月23日

利根町親水公園の古代ハスも賑わっています(笑)

Tags:取手, 龍ヶ崎

Posted in 取手市, 花, 茨城 | No Comments »

水曜日, 7月 12th, 2017

牛久沼

活用へ 周辺6市町の首長会議発足

毎日新聞2017年7月11日

牛久沼(龍ケ崎市佐貫町)周辺の6市町の首長が活用策を話し合う「牛久沼周辺首長会議」が発足した。

参加したのは、同市の中山一生市長のほか、藤井信吾・取手市長▽根本洋治・牛久市長▽五十嵐立青・つくば市長▽片庭正雄・つくばみらい市長▽雑賀正光・河内町長。

会議では、座長の中山市長が「貴重な水辺空間に人が集い、経済が活性化する好循環を生み出すには広域的な連携が必要だ」とあいさつ。また五十嵐市長は、「沼にある無人島を1泊、1組限定で貸すのはどうか」とアウトドアでの活用を提案した。

今後、現地の視察も検討し、開催を続けていく方針を確認した。

Tags:取手, 毎日新聞, 茨城県

Posted in 取手市, 茨城, 記事 | No Comments »

月曜日, 7月 10th, 2017

TV朝日 モーニングショーで紹介された 地図に載っていない幻の湖

株式会社 想石

茨城県笠間市稲田4260-1

平日・土曜日 8:00~17:00

日曜・祭日(不定休)9:00~17:00

無料石切山脈見学予約 0296-74-2112

前山採石場 予約

奥山採石場 予約 土日のみ

前山にできた湧水池の水は、現在ポンプでくみ上げられています。

今だけの絶景を一目みようとツアーも組まれているほどです。

笠間稲田御影石は、東京駅をはじめたくさんの場所で使われています。

御影石を磨くための水はこの場所でろ過して排水しています。

ミッドタウンで行われたイベントに出展した作品。

(株)想石 より

見学記念にいただける御影石文鎮。

Posted in 茨城 | No Comments »

日曜日, 7月 9th, 2017

御岩神社

御祭神数188柱!

最強パワースポットです。

宇宙飛行士向井千秋さんが、宇宙から地球を見たときに

「日本に光の柱が立っていて、その場所は?日立の山の中だった」

と言われてから、注目を浴びました。

御柱?だった??

御岩神社 茨城県日立市入四間町752

Posted in 茨城 | No Comments »

日曜日, 7月 9th, 2017

茨城新聞 20170708 吐玉泉

大洗町港中央の茨城港大洗港区第4埠頭(ふとう)で8日、海と港に親しむイベント「大洗海の月間」があり、海上自衛隊の護衛艦「あさゆき」と「さわぎり」が一般公開された。猛暑の中、埠頭に長い行列ができていた。9日まで。

式典でプロレスラーの蝶野正洋さん、自衛隊茨城地方協力本部の広報大使で歌手のオニツカサリーさんらが一日艦長に任命された。

オニツカさんと陸自施設学校音楽隊によるコンサートや、蝶野さんによる地域防災サミットも行われた。会場では、装甲車や偵察警戒車、水際地雷敷設装置などが展示されている。

Tags:茨城新聞, 茨城県

Posted in 茨城, 記事 | No Comments »

土曜日, 5月 27th, 2017

原発過酷事故避難 東海村単独で7月30日に訓練

東京新聞 2017年5月26日

東海村が、村内に立地する日本原子力発電(原電)東海第二原発の過酷事故に備えた避難訓練を七月三十日に実施することが分かった。避難先の自治体と、共同で実施する広域避難訓練について覚書を交わしているが、村側の意向で今回は見送り、村単独の訓練になる。 (山下葉月)

村は現在、策定を進めている避難計画の実効性について検証を進めるため、計画決定前の訓練の必要性を強調していた。

訓練では、山田修村長や村職員、村民が自家用車やバスに分乗し実際に避難ルートを走行してみる。避難先の県南地域の三市に避難所は開設しないため、手前で引き返す。このため訓練は比較的、小規模になる。関係者によると、村が「単独でやる」と三市に伝えたという。

村の避難計画案によると、村民約三万八千四百人のうち取手市に約二万三千五百人、つくばみらい市に約九千八百人、守谷市に約五千百人が避難する。今年三月、村は三市と避難所開設などで協定を締結、合わせて覚書を交わした。

村民の約六割を受け入れる取手市は、地元区長に対し、覚書について説明を開始している。藤井信吾市長は「村から要請があれば、喜んで(避難訓練に)協力する」と話している。

Tags:東京新聞, 茨城県, 震災201103111446

Posted in 取手市, 茨城, 記事 | No Comments »

金曜日, 5月 19th, 2017

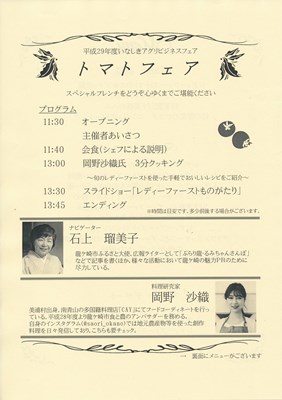

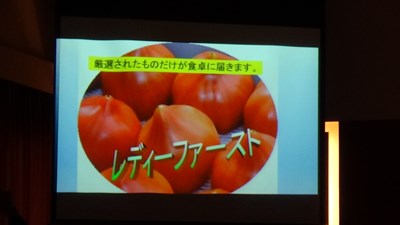

平成29年度いなしきアグリビジネスフェア「トマトフェア」

シェフからご挨拶

岡野沙織さんによる3分クッキング

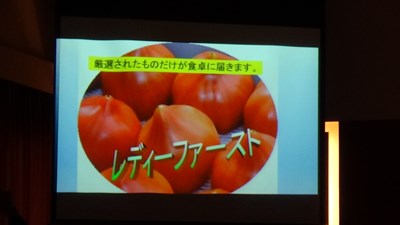

スライドショー 「レディーファーストものがたり」

生産者から挨拶

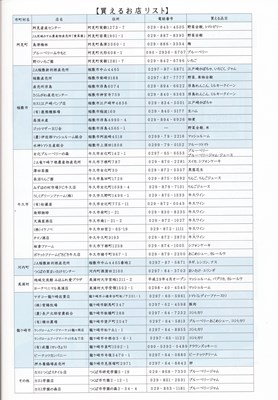

阿見・稲敷・牛久・河内・美浦・龍ケ崎の宝~

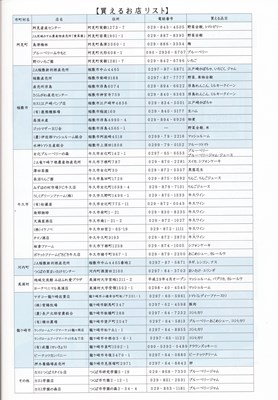

いなしき食彩カタログより

稲敷地域農業改良普及事業推進協議会

そのなかでも

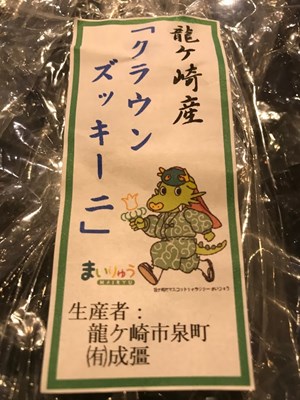

クラウンズッキーニが気になりました。

今日の一押し

SPF美豚がとっても柔らかかった。

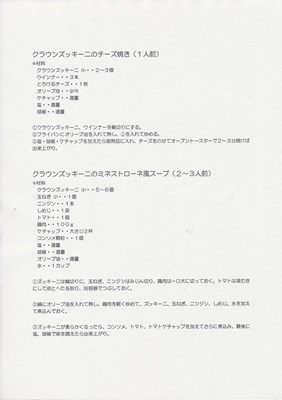

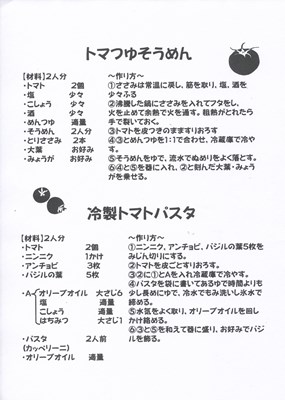

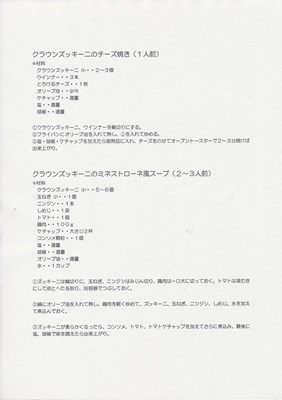

早速作ってみよう!

Tags:グルメ, 茨城県, 龍ヶ崎

Posted in グルメ, 茨城 | No Comments »

土曜日, 5月 13th, 2017

茨城新聞 20170513

夜景・料理に酔いしれ 水戸、千波湖に川床開設

千波湖南岸の川床で夕景や料理を楽しむ市民ら=水戸市千波町千波湖南岸の川床で夕景や料理を楽しむ市民ら=水戸市千波町

水戸市の千波湖岸に「川床」を設け、中心市街地の夜景や地元の料理などを楽しむ初のイベント「千波湖川床ナイト」が12日、始まった。仕事帰りの会社員らが地酒や料理を味わいながら、県都の夜景や湖面に映る明かりに酔いしれた。

イベント開始に先駆けた式典では、主催した水戸商工会議所の大久保博之会頭のほか、橋本昌知事や高橋靖市長らがテープカット。大久保会頭は「観光地としての千波湖利用の一つになれば。今後は、夏の風物詩として定着させたい」と力を込めた。

川床は千波湖の南側の岸に長さ50メートル、幅4メートルで設けられ、同日は約100席が満席の状態。友人ら20人と参加したひたちなか市の安達和子さんは「湖面に映るまちの明かりがきらきら輝いていて、雰囲気が素晴らしい。今後も継続してほしい」と話した。

イベントは27日までの金曜と土曜計6日間(いずれも午後5〜9時)開かれる。参加は予約制で、既に完売している。

Tags:茨城新聞, 茨城県

Posted in まちおこし, まちづくり, イベント, 茨城, 記事 | No Comments »