関東鉄道合併50周年記念 創作絵本

8月 7th, 2016

アートで町の人に出会う旅

8月 7th, 2016関東 日帰り 出会い旅 Vol.003 /アートで町の人に出会う旅(茨城県取手市)【前編】

オズマガに取手が紹介されました。

小堀の渡し船着き場 映画「レミングス」の夏

8月 7th, 2016100年の歴史の風情今も 茨城・取手市 小堀の渡し船着き場 映画「レミングス」の夏

産経新聞 20160806

「小堀」と書いて「おおほり」と読む。場所は茨城県取手市。水害を防ぐため、明治40年から大正9年にかけて、今より大きく蛇行していた利根川の改修工事が行われ、この地域は川を挟んで分断された。

生活に不便をきたした地域住民は、工事完了に先立つ大正3年、移動手段を確保するため、渡し船の運航をスタートさせた。これが「小堀の渡し」の始まりとされる。

利用者のピークは昭和30年ごろ。年間で延べ7万5千人超だったとか。ただ、平成11年に循環バスが登場してからは「主役の座」を奪われる。

運航開始から100年を超え、今では観光船として風情を受け継いでいる。27年4月~今年3月の利用者数は延べ3360人だそうだ。市が運営し、利根川の両岸に設けた3地点の船着き場を巡航している。

「小堀の渡し」の船着き場の一つ、取手緑地運動公園の近くで、取手市を舞台にした映画「レミングスの夏」のロケが行われた。利根川の河川敷を利用した運動公園は、テニスや野球などさまざまなスポーツが楽しめる。

船が発着しているのは、公園駐車場から歩いてすぐの場所だった。所々に「小堀の渡し」と書かれたのぼりが掲げられている。さらに近づくと、水色の法被を着た男性が船から降りて「乗りますか」とたずねてきた。

「レミングスの夏」のロケ地を取材していると説明すると、男性は「ああ」と声を出して表情を明るくした。話を聞こうと思ったが、男性は「もう時間なので。船を出します」ときびすを返し、船に乗り込んでいった。

ロケ地を訪れたときにはまだ、気象庁からの梅雨明け宣言はない。7月も終わるというのに空はどんよりとし、夏とは無縁の様相だった。

【ロケ地巡りの旅】

100年の歴史の風情今も 茨城・取手市 小堀の渡し船着き場 映画「レミングス」の夏

あらすじ 幼いころに仲間を失い、心にぬぐえない傷を負った少年ら。自分たちを「レミングス」と名付け、楽しかったあの日を取り戻すために戦いを挑む。現在と4年前の夏が交錯しながら、物語は進んでいく。友情、信頼、正義…。本当に大切なものとは。「襲名犯」で第59回江戸川乱歩賞を受賞した茨城県取手市在住の作家、竹吉優輔さんの同名小説を映画化。レミングスのリーダー、ナギを演じるのは兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」の弟で俳優の前田旺志郎さん(15)。五藤利弘監督作品。来年の公開を予定している。

アクセス 茨城県取手市東1の取手緑地運動公園近く。車の場合は、常磐自動道谷和原インターチェンジから国道294号を経由して約30分。同公園に駐車場あり。小堀の渡しは水曜運休。問い合わせは、取手市水とみどりの課(電)0297・74・2141。

全国少年少女レスリングで西小6年銅メダル

8月 6th, 2016散歩道 レスリング高野さん銅メダル

毎日新聞2016年8月5日

取手市立取手西小6年、高野航成さん(12)が全国少年少女レスリング選手権大会男子6年・34キロ級で銅メダルを獲得。2日に市役所で藤井信吾市長に報告した。藤井市長は「活躍を喜んでいる。技に磨きをかけ、ますます頑張ってほしい」とたたえた。大会は東京・国立代々木競技場第1体育館で7月に開催。同階級には30人が出場した。「タックルが早い吉田沙保里のように強くなってオリンピックに出て優勝したい」と抱負を語った

夏の手賀沼のはす見舟

8月 5th, 2016

夏の手賀沼 はす見舟

予約 74-0182-1015

取手市 受益者の手数料・使用料見直しへ

8月 4th, 2016常陽新聞2016年8月4日

取手市は「手数料、使用料における受益者負担のあり方に関する基本方針」を策定し、公表した。今後、この基本方針に基づいて手数料・使用料の見直しを進めるという。 基本方針では、▽コスト計算による算定方法の明確化▽公費負担と受益者負担の負担割合の明確化▽減額・減免の対象の限定▽定期的な負担の検証と見直しの実施―の4点を柱に据えている。

吉田騎手の寄付で図書購入

8月 3rd, 2016吉田騎手の寄付で図書購入 取手の図書館「子どもたちに夢を」

東京新聞 2016年8月2日

取手市立ふじしろ図書館は、同市(旧藤代町)出身で、日本中央競馬会美浦トレーニングセンターに所属する騎手の吉田隼人さん(32)から寄付された五十万円で、幼児から小学生向けの図書計百五十五点を購入、貸し出しを開始した。

吉田さんは、二〇一五年十二月の有馬記念で、G1初制覇。今年一月に開かれた市主催の賀詞交歓会で「子どもたちに、夢を持てるような本を読んでほしい」と藤井信吾市長に寄付金を託した。

図書館は、来館者向けの図書三十六冊のほか、直接、来館できない子どもたちにも読んでもらおうと、小学校や幼稚園などを巡回する団体貸し出し用として、特大絵本や調べ学習に役立つ図書など百十九点を購入した。

図書の背表紙には、吉田さんへの感謝の気持ちを込めて競走馬をデザインしたラベルを貼った。団体貸し出し用の図書は、小学校などから要望を受けて直接、配送する。

問い合わせは、ふじしろ図書館=電0297(70)8181=へ

串の家 お洒落な串カツ

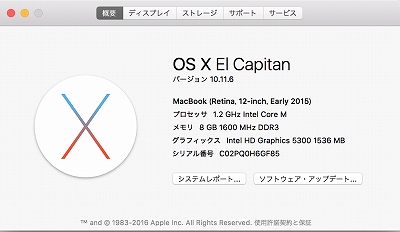

8月 3rd, 2016更新プログラムの扱いは難しい

8月 3rd, 2016昨日までできていたことが出来なくなってしまうことってありますよね。

パニックです(笑)

更新プログラムの扱いって難しいです。( ノД`)シクシク…

Wi-Fiを通じて、カメラデータを取り込んでいました。

「3日前にはできたのに・・・できない」

カメラを初期化して再設定

でも取り込めない

原因は、カメラな?MACブック?Wi-Fi?

????

サポートセンターに電話しました。

結果は

MACブックのOSを数日前にバージョンアップしたことが原因でした。

カメラは、MACブックのOS10.10まで対応できるものでした。

MACブックのOSバージョンは、10.11.6となっていました。

テレホン案内の方に

あっさりと「USBコードで対応してください」と言われました。

《ここでは、ウィンドウズ7とMACOS10.8を使って説明をしています。》

そのように書かれているだけでした。

3か月前に買ったカメラは、製造が古かったのかしら・・・

ドロップボックスでも

パニックに(笑)

1台のPCとタブレットには表示されるのに

デスクトップPCに表示されない新しいフォルダがありました。

????

結果は、ドロップボックスの更新をしていなかった為・・・

子たちはいつ、どこで、「死」を学ぶのか

8月 2nd, 2016毎日新聞 20160801

「なるほど」と、感じた記事です。

毎日新聞くらしナビスローライフが好きです。

今日の『見じまい練習帳』から

身じまい練習帳

孫たちに「死」を教えるために

先月亡くなった永六輔さんは「いい患者の10カ条」や「いい医者の10カ条」ということを説いていたらしい。親交のあった神宮寺(長野県松本市)の高橋卓志住職から教わった。なかなか奥深い。

いくつかバージョンがあるが「いい患者」で私が好きなのはこれ。

<お医者さまと「さま」をつけない>

<診察・医療ミスで驚かない>

病気を持つ人とそれを治す専門家。医者と患者は上下関係にはないと明快だ。最後は<「ご臨終です」と言われたら(医者の立場も考えて)死んだふりをする>。さすが永さん、である。

無性に永さんの「大往生」(岩波新書)を読みたくなった。1994年の初版からベストセラー。7月25日に出た94刷を買ってくる。死にまつわる滋味深い言葉を集めた本だと思い込んでいたが、冒頭に<この本は、亡き父、永忠順に捧(ささ)げる>とあった。90年8月に亡くなった忠順さんは東京・浅草のお寺の住職。病院での延命措置を拒否して自宅に連れ帰り、たくさんの孫たちに囲まれて旅立ったという。父への思慕の本だった。

「父」という章にこんな文章がある。<彼ら(孫たち)は生まれて初めて臨終に立ちあって、生命の終わりをそれぞれの胸に納めた(中略)父は見事に死ぬということの意味を孫たちに教えてくれた>

さらに対談ではこう語っている。

<ぼくは昨年、父を見送ったときに、そうか、家族のために死んでみせることが最後にできるんだという、その姿勢こそがいちばん大事だと教えられたような気がしたんです。つまり、家族に死というものを教える>

最近、学業を優先したり式の途中にぐずられて困ったりするという理由で、祖父母の葬儀に孫を連れていかないケースが多いという。その子たちはいつ、どこで、「死」を学ぶのか。「死」の章ではこんな言葉が紹介されている。

<葬式で、赤ちゃんの声が聞こえると、何だかホッとするんですよ。/子供は葬式に重要です>