常陽新聞 20160223

常陽新聞 20160223

セーブオンが山形・福島・茨城から撤退へ 群馬近郊に資源集中

産経新聞 20160222

ベイシアグループが展開するコンビニエンスストア「セーブオン」(前橋市)が、山形、福島、茨城3県からの撤退を検討していることが19日、分かった。3県の加盟店などにはすでに通知が届いているといい、今後は経営資源を本社がある群馬近郊に集中する。撤退対象の店舗は、山形30店、福島13店、茨城32店の計75店。撤退を検討している理由について、同社経営企画部は「売り上げも含めた経営戦略上の判断」としている。

同社は昨年、長野県の事業をローソンに譲渡。大手のコンビニとの競争が激化する中で、経営効率を高めるため、選択と集中を進める。3県の事業については売却も含め検討中という。

セーブオンは1月末時点で群馬、新潟、埼玉など8県に578店舗を展開し、売上高は642億4千万円(昨年2月実績)。

毎日新聞20160221

ゆめあかり3.11開催までに「少しでも歩行が楽にならないと!」

そんな風に思っていた矢先に読んだ広告に惹かれ(笑)

てくてく館を訪ねてみました。

数日前の対応に比べると「早い!」こと

「立ってみてください。その場で歩いてみてください。」

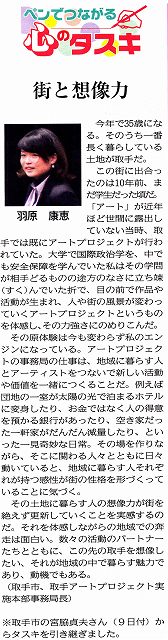

「結果が出ました。」

O脚

痛むところが、バッチリと写っています。

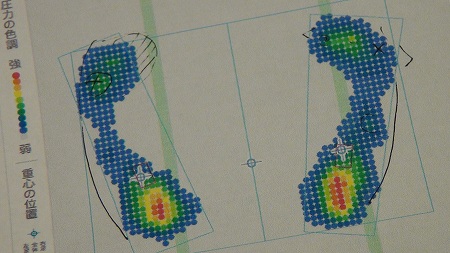

ウオーキング用のシューズ&インソールで疼痛軽減できればウレシイ

インソールの型取り中

型取り器?から暖められて気持ちいい

10分程度経過

春夏用のウオーキングシューズとインソール付き室内履きを購入

「あっ 冬用は?」

インソール定期点検の時に伺ってみましょ!

気分がだいぶ楽になりました。

毎日新聞2016年2月20日

「売れ残った恵方(えほう)巻きが大量に捨てられている」。悲痛な声が節分の3日以降、インターネット上で問題になった。コンビニの店員らが、食べ物を粗末にする流通のあり方をおかしいと思い、写真付きで投稿した。

同じ3日、フランスで、売れ残り食料の慈善団体への寄付を大型量販店に義務付ける法律が成立した。違反して廃棄すれば、そのたびに50万円近い罰金が待つ。

18日の国際面によると、36歳のイラン系移民の地方議員が法規制を呼びかけて実現した。学生時代、食べるのに困った経験から食料廃棄に疑問を持ったという。日本でも、まだ食べられるのに流通段階や飲食店、家庭で毎年約500万〜800万トンが捨てられている。

こんな風潮を改めるため、消費者庁は「食品ロス削減国民運動」を進め、独自に取り組む自治体もある。福井県は10年前から「おいしいふくい食べきり運動」を展開する。レストランなど1000店以上が小盛りのメニューを用意したり、持ち帰り用の容器を提供したりしている。

宴会での完食を訴えるのは福岡市だ。「こんなに料理を残したまま、もう二次会か?」と、こわもてがにらみつけるポスターを作った。宴会の幹事に「終了の10分前になったら『席に戻って料理を食べよう』と声かけを」と呼びかけている。

とはいえ、まだまだ大きなうねりとはなっていない。フランスで法制化を進めた彼は言う。「日本は第二次世界大戦で飢えを経験し、食べ物の貴さを理解している。きっと現状を変えられるはずだ」と。そうだ、「もったいない」の考えを生んだ国ではないか。やれることはたくさんある。

茨城新聞動画ニュース 20160219

キリン茨城支社 ビール販売1.5%増目標 16年

「取手づくり」のほか千葉、埼玉、栃木各県向けの地域限定ビールを生産していくキリンビール取手工場=取手市桑原「取手づくり」のほか千葉、埼玉、栃木各県向けの地域限定ビールを生産していくキリンビール取手工場

キリングループのキリンビールマーケティング茨城支社(中澤暢美支社長)は2016年の営業戦略で、県内のビール販売目標について前年比1・5%増を打ち出した。キリンビールが昨年、取手工場で製造した地域限定ビール「取手づくり」を改良し、5月から再販売するなど、地域色の高い商品展開で販売増を目指す。

キリンビールは昨年、全国9工場別に商品化した「一番搾り」の販売が好調だったことから、今年はこうした地域限定ビールを全都道府県に拡充し、「47都道府県の一番搾り」を販売する予定だ。

取手工場では47都道府県のうち、本県向けの「取手づくり」のほか、千葉、埼玉、栃木各県向けの地域限定ビールを生産。各県ごとに、それぞれ5〜10月に販売していく。

本県向けの「取手づくり」では昨年販売した商品を改良、5月と7月に販売する。アルコール度数を昨年の5・0%から5・5%に引き上げるほか、仕込み工程でアミノ酸を引き出す製法を採用し、商品の香味を高める。

キリングループによる昨年のビール出荷量は前年比1・1%増で21年ぶりに前年を上回った。本県内でも同2・1%増と高い伸びを見せた。景気の回復傾向や特徴のある商品展開が奏功した形だ。

中澤支社長は「地域に密着した商品を展開し、昨年を上回る販売につなげたい」と意気込んだ。

茨城新聞 20160208 つながる

茨城新聞 20160218

茨城新聞いばらき春秋 20160217

通称三作山(さんさくやま)。

常磐道日立中央IC近くの山にかつて大煙突がそびえ立っていた。高さ155・7メートル。

日立市のシンボルだった

その煙突が倒壊したのは23年前の2月19日。

今年もその日が近づき、JX金属の担当者に煙突まで案内してもらった

細く険しい山道を登ると、煙突が立つ敷地は思いのほか狭かった。

100年以上がたつコンクリートは赤黒く変色し、所々剥げ落ちていた。

54メートルほどの高さになってしまったとはいえ、間近で見ると周囲約38メートルの煙突は圧巻で、人力で造った先人の強い意志を感じた

大煙突の歴史は工都発展の歴史と重なる。近代化の過程は公害による数々の悲劇を生んだが、日立市では会社と地元民が共に悩み、苦しみながら公害対策の先駆けとなる大煙突を建設し鉱山の煙害拡大を防いだ

新田次郎氏の小説「ある町の高い煙突」は強者の論理が幅を利かせた時代に問題解決に当たった人々の良心と誠意を描いている。

その歴史の一こまはやがて市民の誇りとなった

翻って考えれば、現代の地方再生の鍵も人々が誇りを取り戻すことにほかならない。

いまも現役で白煙を上げる煙突が、そう語っているようにも思えた。

茨城新聞動画ニュース 20160217

2019年に本県で開催する第74回国民体育大会県準備委員会の第8回常任委員会が16日、水戸市内のホテルで開かれ、大会のイメージソングと、歌に合わせたダンスが初めてお披露目された。また、日本体育協会が東京五輪に向けた導入対象として示した9種目のうち、開催地が決まっていなかった3種目の会場などを決めた。

イメージソングは昨年4~6月に募集し、285件の応募があった。選定の結果、愛知県立芸術大大学院1年の兒玉苑香(そのか)さん(23)=岐阜県出身=が作詞作曲した「そして未来へ」に決まった。

歌詞は「さあ、空に羽ばたけ 未来が君を呼んでる 夢をつかもう」というフレーズから始まり、水戸市在住のシンガー・ソングライター、磯山純さんが歌う。県女子体育連盟が子どもからお年寄りまで踊れるよう、難易度の異なる5パターンのダンスを制作し、披露した。

兒玉さんへの表彰式もあり、兒玉さんは「この曲を聞く方々に元気や希望を届けられたらうれしい」とあいさつ。イメージソングとダンスは幅広く学校の授業や運動会などで活用される。

このほか、五輪の選手強化に向け、日本体協が導入を求めていた9種目のうち、オープンウオータースイミングが潮来市、トランポリンが稲敷市、自転車トラックの女子が取手市、同ロードの女子がつくば市で開催されるなど3案を決めた。

女の気持ち 忘れぬ言葉

毎日新聞2016年2月16日

どうしても忘れられない言葉がある。

3年前に92歳で亡くなった母の、担当医の言葉である。

2012年10月、母は「胆管がんの疑いがある」と言われ、さらに「高齢のため、精密検査はできない」と言われた。

医師は明らかに高齢の患者への医療処置はしたくない、というふうだった。

やっかいな患者は早く退院させたいふうでもあった。

この若い医師には、年寄りの命はそれほど重いものとは思えなかったのであろう。

あるいは、もっと若い患者に情熱を注ぎたかったのかもしれない。

人間には寿命がある。

だから家族は延命治療を望まない。

望むのはただ、苦しみやけだるさを軽減してあげたい、それだけである。

医師が病室に入って来た時、家族は、このけだるさについて尋ねた。

すると医師は、いきなり言った。

「この人はいつ死んでもおかしくないのです」

医師の目の前には、患者である母が、ベッドに横になっていたのに。

高齢の患者には人間としての尊厳は無用である、と言わんばかりの口調であった。

母はこの医師にとってはもはや人間ではなかった。

このような医師がこれからますます増えるのか。

背筋が寒くなってきた。